根据某职场调研显示,72% 的人每天忙碌却无成就感,核心原因是 “不知道自己真正要什么”。而 600 多年前,王阳明早就给出了答案:“志不立,天下无可成之事”。今天要给大家推荐的这本书,就是帮我们找回人生方向的 “导航仪”—— 张思达编著的《立志》。

《立志》 张思达 著

先说说这本书的编著者张思达,他深耕传统文化多年,但没有用晦涩的古文把 “立志” 这件事变得高高在上。相反,他像一位贴心的向导,把王阳明、孔子等先贤的智慧,和袁隆平、周恩来等伟人的真实案例,揉成了我们能轻松读懂的 “人生指南”。

为什么要读这本书?因为它解决的不是 “怎么制定目标” 这种表层问题,而是帮我们搞懂 “为什么要立志”“怎么立对志”“立了志之后怎么坚持” 这些根源性问题。在这个 “内卷” 又 “内耗” 的时代,它就像一剂 “清醒剂”,让我们不再被外界的声音裹挟,找到属于自己的 “人生主线”。

你是不是以为 “立志” 就是 “今年要赚 10 万”“3 年内升主管”?其实这只是 “短期目标”,不是真正的 “志向”。

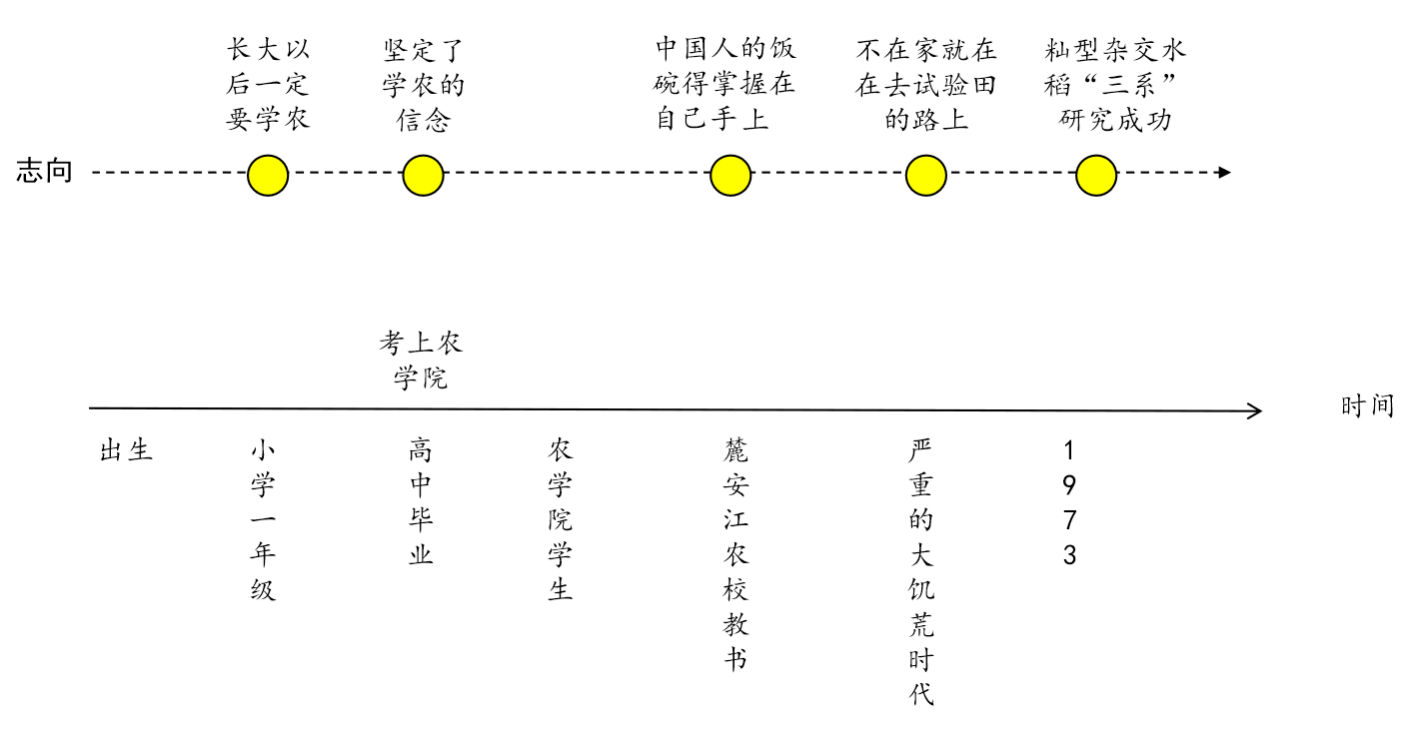

就像袁隆平,他的志向从来不是 “拿多少奖项、赚多少荣誉”,而是 “让所有人远离饥饿”。所以即便试验田的秧苗被毁坏,即便在沙漠里种水稻屡屡失败,他也能坚持下去 —— 因为他的 “志” 足够坚定,足够宏大,能扛住所有风雨。

袁隆平——立志成长图

很多人把 “月薪过万” 当志向,一旦遇到公司降薪、行业波动,就会陷入焦虑和自我怀疑。不是目标错了,而是 “志向的格局” 太小,撑不起漫长人生里的起起落落。

“我要成为更好的人!” 这句话你是不是说过很多次?但为什么大多不了了之?因为你只停在了 “立志” 这一步,却没做后续的 “功课”。

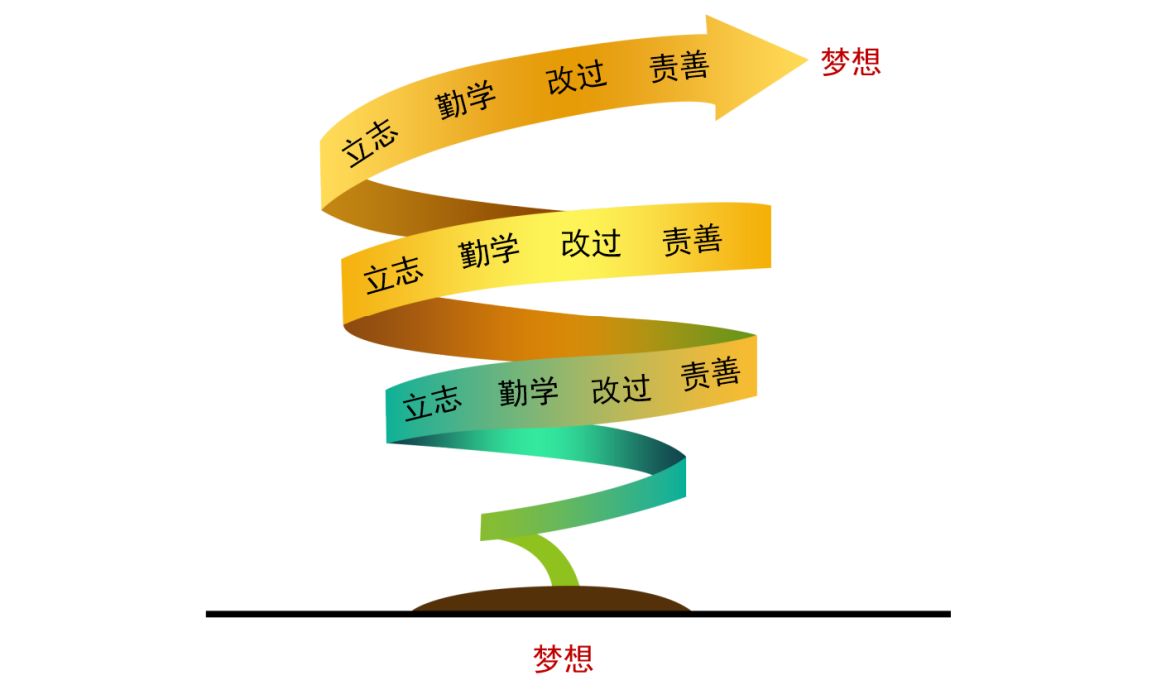

《立志》里提出了一个 “立志闭环”:先有 “梦想”(比如 “想帮更多人解决健康问题”),然后 “立志”(确定 “要成为一名好医生”),接着 “勤学”(认真学医、积累临床经验),过程中 “改过”(发现自己沟通能力差,就刻意练习),还要 “责善”(让朋友、同事指出自己的不足,互相进步)。

立志践行图

立志践行图

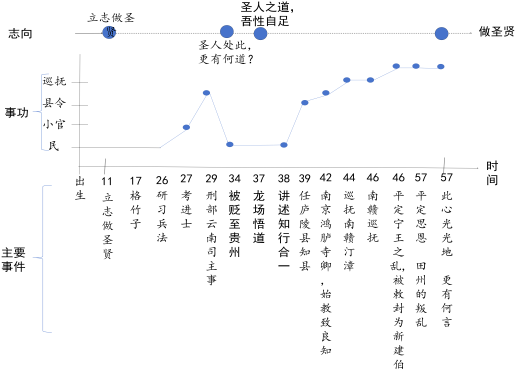

就像书中写的王阳明,他 12 岁立志 “读书做圣贤”,之后不是空想,而是不断学习、反思。被贬到贵州龙场时,他没有抱怨,反而在艰苦的环境里 “悟道”,完善自己的思想;后来带兵平叛,也是把 “知行合一” 的理念用到实践中,最终成为 “立德、立功、立言” 三不朽的伟人。

我们普通人也一样,比如你想 “成为一名优秀的教师”,不能只靠热情,还要每天研究教学方法(勤学),发现自己对调皮学生没耐心就及时调整(改过),和其他老师交流经验、互相提建议(责善)。这样一步步走下来,“立志” 才不是空话,而是能落地的行动。

王阳明——立志成长图

王阳明——立志成长图

《立志》告诉我们:伟大出自平凡,平凡成就伟大。把每一件简单的事做好就是不简单,把每一件平凡的事做好就是不平凡。就像社区里的清洁工,他的志向可能是 “让小区每天都干干净净”,于是每天凌晨起床,认真清扫每一条街道、每一个角落。这份坚持,让他成为了社区居民心中的 “守护者”,这就是平凡人的伟大。

还有书中提到的 “立志仪式”,不是要你搞多隆重的排场,而是让你认真地和自己对话。比如你可以写下:“我立志成为一个有耐心的妈妈,从今天起,每天陪孩子读 30 分钟书,不随便发脾气。” 这样的小志向,看似普通,却能让你在生活中不断进步,慢慢活成自己想要的样子。

记住,立志从来不是圣贤的特权,而是每个普通人都能拥有的 “人生武器”。哪怕你现在只是在基层岗位,只要立了对的志,认真去做,也能在自己的领域里闪闪发光。