“现在的诗,怎么越来越看不懂了?” 刷到这个热搜时,我正对着某本诗集里 “晦涩的隐喻” 皱眉头。当 “小我” 写作充斥文坛,当诗歌变成小众圈层的文字游戏,我们好像很久没读过一首能让人热血沸腾、眼眶发热的诗了。

1

作者简介:

他的人生,本身就是一首荡气回肠的诗

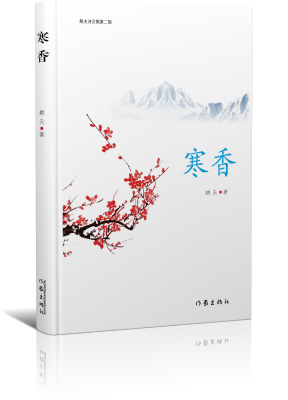

翻开《寒香》前,先听听作者李立夫的故事,你会懂为什么他的诗里藏着 “剑与梅” 的风骨。

李立夫笔名为耕夫,1953 年出生在四川富顺县沱江岸畔的小村庄。小时候,他经历过 “食不果腹,衣难蔽体” 的苦日子,父母在田埂上奔波的身影,成了他最早的人生印记。1966 年,一场红色风暴让他辍学回乡,本该坐在教室的少年,扛起了锄头,成了面朝黄土背朝天的农民。

19 岁那年,他背着行囊离开家乡,奔赴大西北的军营。祁连山下的风、河西走廊的雪,汉武帝、霍去病征战过的古战场,不仅强健了他的体魄,更在他心里种下了 “家国” 的种子。在部队,他第一次拿起笔写诗,1977 年,纪念周总理的《光辉形象永照人间》发表在《甘肃日报》,兰州军区的战士们集体朗诵这首诗时,他知道,诗歌成了他一生的精神铠甲。

退伍后,他没停下脚步:办社队企业、跨省打工,从滇北的公路工地到黔西南的开发区,30 年里,他搬过砖、流过汗,却始终没放下笔。60 岁那年,他出版第一本诗集《正气如兰》;64 岁,为了给自己的民事诉讼打气,写下《寒香》;70 岁,第三本诗集《爱在深秋》问世;如今 72 岁,他还在写,还在为母爱、为乡愁、为祖国而歌。

作者照片

作者照片

2

核心一:

剑胆——藏在诗里的铁血军魂

“跃马河西八百里,壮心豪饮千年雪。剑在手,抚塞外雄关,心似铁。” 读到《满江红・梦回祁连山》里的这句时,我仿佛看到了那个在祁连山下站岗的年轻战士。

耕夫的诗里,藏着刻进骨子里的军人底色。即便退役多年,他仍记得 “嘹亮的军号声,划破了黎明前的宁静”,仍念着 “人民子弟兵,祖国的骄傲”。每年八一建军节,他都会写下诗句:“昼里狂歌搔白首,夜来挑灯剑长鸣”“报国尚有时,诗剑祭国殇”;甚至在中秋赏月时,他还会想起当年在军营站岗的日子,写下 “月罩山河多锦绣,抚剑长吟不忍还”。耕夫用诗句告诉我们:有些信仰,一辈子都不会变。

3

核心二:

琴心——融在字里的人间温情

如果说 “剑胆” 是他的风骨,那 “琴心” 就是他的柔软。耕夫的诗里,有对母亲的牵挂、对农民工的共情,更有对普通人的善意。

在《感恩母亲》里,他用简单的文字,却把对母亲的心疼写得淋漓尽致。后来母亲眼睛看不清针线,他甚至想 “喝令沱江水倒流,为我妈找回失去的青春”—— 这份赤子之心,谁能不感动?

他还把目光投向身边的普通人。在《崇高的敬礼》里,他为农民工发声:“有这么一群人,坚守在无人问津的假日里;有这么一群人,奋战在没日没夜的建设工地。他们用钢铁般的脊梁,为共和国扛起风雨。” 他替农民工不平:“他们的获取不足腐败者的万分之一”,最后以 “老农民工” 的名义,“托深秋的红叶捎去爱的问候”。

没有居高临下的同情,只有平等的尊重与共情 —— 这才是最珍贵的 “人间烟火气”。

4

核心三:

初心——写在纸上的责任与担当

“壮士不能在叛变中死去”“铮铮铁骨拒悲情”,耕夫的诗里,从不缺对正义的坚守。他看不惯社会上的不公不义,在诗里直言要对 “卑鄙的审判者” 进行 “人民的审判”;他感恩这个时代,在《诞生的宣言》里写下 “时代的脉搏在你心脏里跳动,理想注定在这里生根发芽”;他把个人梦想与民族复兴绑在一起,说 “赤子之心,永远留在祖国母亲的身边”。

有人说他的诗 “太传统”,可他不在乎。就像诗评家苗雨时说的:“诗只分好诗和非诗,不分先锋与传统。”《寒香》里的每一句诗,都是他 “有感而发” 的真话,是他对 “初心” 的守护。在这个容易迷失的时代,这样的坚守,本身就是一种力量。

合上书时,窗外正飘着细雨。我想起耕夫在诗里写的 “独自踏雨前行,静静地听那雨滴打在伞上的声音”,突然明白:好的诗,从来不是用来 “解读” 的,而是用来 “感受” 的。

《寒香》没有晦涩的隐喻,没有炫技的文字,却用最直白的方式,写出了中国人最珍贵的精神品质 —— 对祖国的忠诚、对亲人的深情、对正义的坚守。就像梅花 “历经苦寒” 才 “透异香”,耕夫历经半生风雨,才写出了这样一本有温度、有力量的诗集。